연구실

연구실

2차원 강상관 재료 및 전자구조 연구실

- 지도교수 : 황진웅 교수

- 연구분야 : 응집물질물리실험 / 전자구조 측정 / 표면 및 계면 물리 / 2차원 물질 합성

- 홈페이지 : https://sites.google.com/view/knuarpes/

Correlated Artificial Two-dimensional materials (CAT) Laboratory

고체 물리학, 즉 주기적으로 배열된 격자에서의 전자 운동에 대한 우리의 양자역학적 이해는 현대 문명을 반도체와 정보화 시대로 이끌어 주었다. 그리고 고체 내부 전자들의 강상관 관계로부터 발생되는 다양한 물리현상(초전도, 자성, 강유전성 등)은 더 나은 발전 가능성을 제시하였고, 이것들을 이해하고 제어하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 2000년대에 들어서면서 전통적인 강상관 관계 물질 이외에도 2차원 물질과 위상 물질의 등장으로 차원과 위상조건을 제어함으로써 새로운 물리 현상 혹은 기존의 물리 현상을 보여주는 새로운 시스템에 대한 연구가 가능하다는 것이 알려졌다. 특히 차원과 위상에 영향을 받은 양자물질에서 나타나는 독특한 준입자에 의해 새로운 전기적/자기적 특성들이 구현 가능하다는 것이 보고되면서 양자 정보화 시대에 장미빛 전망을 그려주고 있지만, 여전히 양자물질의 특성을 이해하고 제어하는 것에 있어서는 극복해야 할 과제들이 많이 남아 있다. 예를 들어,

(1) 복잡한 상관 관계를 가지고 있는 새로운 물질을 어떻게 모델링 할 것이며, 또한 그로부터 발생하는 독특한 특성을 어떻게 이해할 것인가?

(2) 양자적 요동과 섭동으로부터 더 안정적인 양자 물질을 어떻게 디자인하고 구현할 것인가?

(3) 어떻게 전자 구조와 차원의 변화로부터 위상학적으로 보호된 물질의 상태가 비롯될 수 있는가?

(4) 어떻게 하면 원하는, 그리고 새롭고 독특한 전기적, 자기적, 화학적, 위상학적 특성들을 가지는 물질 구조를 구현할 수 있는가?

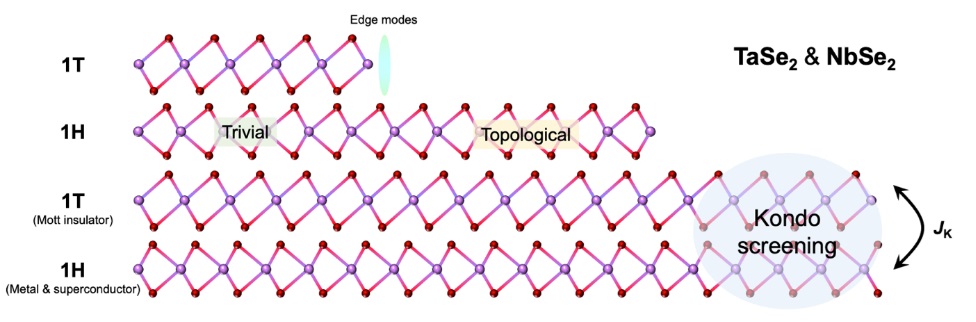

CAT Lab. 은 위와 같은 문제들을 근본적으로 이해하고 제어하고자 한다. 차원과 위상조건의 보다 체계적인 제어로부터 새로운 물리 현상 혹은 기존의 물리 현상을 보여줄 수 있는 새로운 시스템을 디자인하고 그 특성을 파악하는 연구를 목표로 하고 있다. 특히, 인위적 다채색 초격자구조 (Artificial multicolor superlattice)와 반 데르 발스 물질들의 낮은 차원 및 쌓기(stacking)의 자유로움을 활용하여 무아레 초격자 구조(Moire superstructure)와 같은 새로운 상호작용을 만들어 내는 방향으로 새로운 응집물질물리 분야를 개척해 나가고자 한다.

연구 목표

- 2차원 반 데르 발스 물질(이하 2차원 층상 물질)을 이용하여 다채롭고 대면적의 이종접합구조를 구현하여 차원과 위상학적 특성이 제어 된 새로운 양자 물질을 개발하고자 한다.

- 2차원 물질 이종접합구조 및 계면에서의 유도된 새로운 물리 현상 이해 및 그 기본 입자들의 동역학적 특성 제어하는 것을 목표로 한다.

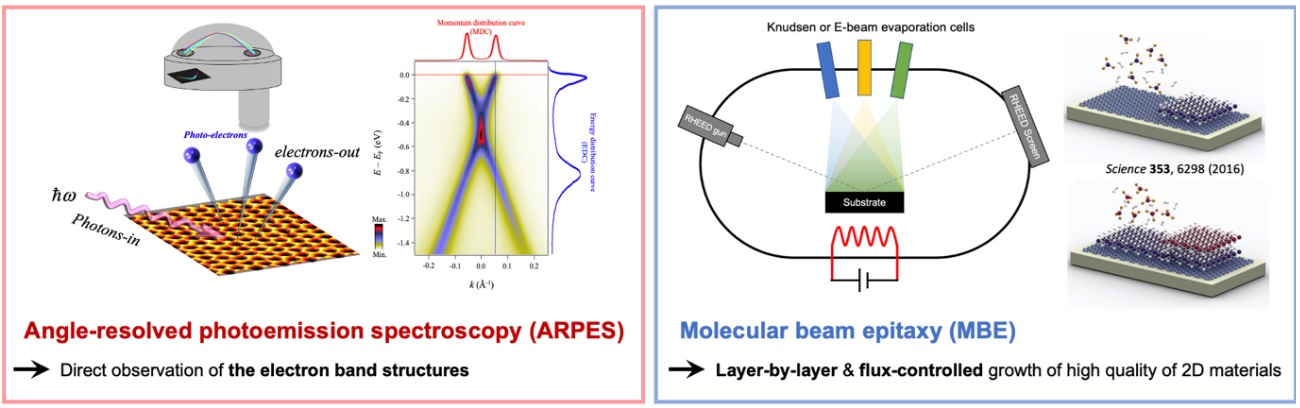

- 고품질 양자물질 합성법으로 알려진 분자살 켜쌓기(Molecular beam epitaxy: MBE) 성장 방식을 통해 차원과 위상이 제어된 새롭고 대면적의 고품질 2차원 양자물질의 이종접합구조를 합성하고자 한다.

연구 범위

- 계면 및 기판 효과를 이용한 2차원 양자 물질의 위상 및 강상관 특성 제어

- MBE 성장법을 이용한 고품질의 대면적 2차원 층상 물질의 이종접합구조 합성

- ARPES를 이용하여 전자구조를 직접적으로 측정함으로써 고체 내 전자의 상호작용에 의한 양자역학적 특성을 이해